Bei meiner letzten New-York-Reise vor einigen Monaten habe ich einen der spannendsten Internet-Persönlichkeiten der USA getroffen: Reddit-Gründer Alexis Ohanian, der sich auch als Internet-Investor und Netzaktivist betätigt. Unser Gespräch damals ist bereits im Bestseller erschienen, aber weil Ohanians Aussagen einigermaßen zeitlos und nach wie vor relevant sind, gibt es das Interview jetzt auch hier im Blog zu lesen. Enjoy!

Alexis Ohanian saß gerade in einem kleinen New Yorker Café im Schatten des neuen Wolkenkratzers “One World Trade Center” und ging mit dem Rotstift ein letztes Mal über sein Manuskript, als ich ihn zum Interview traf. Der Packen Zettel wurde im Oktober unter dem Titel “Without Their Permission” veröffentlicht und ist das erste Buch des 31-jährigen New Yorkers, der Internet-Investor, Netzaktivist und Start-up-Gründer in Personalunion ist. 2005 gründete er gemeinsam mit Steve Huffman die Social-News-Seite Reddit, auf der sich heute mehr als 85 Mio. Nutzer die spannendsten Links aus dem Netz zuschicken und (teilweise heftig) diskutieren.

Ohanian und Huffmann verkauften Reddit nur ein Jahr nach der Gründung um etwa 20 Millionen US-Dollar an den Condé-Nast-Verlag (u.a. The New Yorker, Vogue, Vanity Fair), und Ohanian reinvestierte seine so verdienten Millionen in eine beeindruckende Liste von Internet-Start-ups (u.a. Evernote, Codecademy, Artsy, Flightcar, Grouper). Zudem ist Ohanian eines der Aushängeschilder des US-politischen Netzaktivismus: Er hat sich im Wahlkampf mit der “Internet 2012 Bus Tour” engagiert und unterstützte die Proteste gegen die vielfach kritisierte Internetregulierungsgesetze SOPA und CISPA – das US-Magazin Forbes ernannte ihn gar zum “Bürgermeister des Internet”.

Anfang Oktober ist Dein erstes Buch in den Handel gekommen, das den Titel ”Without Their Permission” trägt. Wovon handelt es?

Egal, ob ich mit großen Wirtschaftsbossen, College-Studenten oder politischen Aktivisten gesprochen habe, ich bin immer auf ein wiederkehrendes Thema gestoßen: Man wartet heute nicht mehr auf die Erlaubnis von irgendjemand anderen, um “awesome” zu sein und online etwas zu schaffen. In der Tech-Szene spricht man von “Innovation ohne Erlaubnis”, man kann sich ein Notebook schnappen und etwas kreieren. Dropbox wurde an einer Busstation gestartet und ist heute eine Multi-Milliarden-Firma. Dieses Schema ist nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel geworden. Das Spannende für mich daran ist, wie das Internet Philantropie, Politik und Aktivismus verändert. Ich gebe meine eigenen Erfahrungen aus meinen Internet-Diensten Reddit und Hipmunk weiter, und es soll inspirierend sein. Ich erzähle etwa die Geschichte eines Lehrers aus Virginia, der eine halbe Million Dollar über DonorsChoose.org gesammelt hat. Es geht mir um diese phantastischen und gleichzeitig ganz normalen Menschen, die das Internet als Plattform benutzen, um revolutionäre Dinge zu machen.

Wer sind denn “die”, von denen wir keine Erlaubnis mehr brauchen?

Gatekeeper. All jene Hierarchien der Vergangenheit, die Leute davon abgehalten haben, etwas zu machen. Das heißt nicht, dass es keine Berechtigung mehr für Plattenfirmen oder Verlage gibt, aber die Spielregeln haben sich verändert. Der Musiker Lester Chambers, mit dem ich zusammenarbeite, hat jahrzehntelang kein Geld aus den Plattenverkäufen bekommen, weil er einen schrecklichen Vertrag unterschrieben hat, und am Ende war er gar obdachlos. Via Kickstarter haben wir 61.000 Dollar für sein neues Album gesammelt. Die Macht verschiebt sich.

Die Macht mag sich verschieben – aber doch nur in Richtung anderer Konzerne wie Google, Apple, Spotify oder Amazon, die als neue Gatekeeper fungieren.

Was mich optimistisch stimmt, ist, dass die alten Gatekeeper offline waren. Um mit ihnen zu konkurrieren, musste man eine neue Plattenfirma oder einen neuen Verlag mit viel Geld aufbauen. Die neuen Führer aber spielen auf digitalem Boden, ihre Vorherrschaft ist nicht in Stein gemeißelt. Heute kann man vom Wohnzimmer aus eine Firma starten und Google Konkurrenz machen, so wie etwa die Suchmaschine DuckDuckGo. Früher hat es Jahrhunderte gedauert, um Branchen zu verändern, heute geht das in zehn Jahren. Ich kann mir eine Welt vorstellen, in der man kein iTunes oder Spotify braucht, sondern Loyalität zum Künstler und seiner Musik hat. Es kann sich sehr schnell eine neue Plattform etablieren, die eine viel persönlichere Beziehung zum Künstler erlaubt, quasi ein Fanclub 2.0, wo man einen Musiker abonnieren kann, Fotos, Jam-Sessions und so weiter bekommt. Auf Basis dieser Beziehung könnte der Künstler einfach Geld verdienen.

Wieso veröffentlichst Du eigentlich ein Buch? Du kommst ja aus der Internet-Branche, in der die Meinung vorherrscht, dass Print tot ist.

Ich bin zwar online aufgewachsen, aber ich bin immer noch offline geboren. Die Kernidee des Projektes ist, diese Ideen zu sammeln und in den Mainstream zu bringen. Für mich ist das Buch das optimale Mittel, um die Botschaft zu verbreiten, ich wollte ein physisches Ding, das ich in TV-Shows mitnehmen kann, dass Kinder ihren Eltern schenken können. Ich habe auch ein gemeinnütziges Unternehmen namens Breadpig, wo wir Comic-Bücher veröffentlichen. Ironischerweise floriert das Geschäft seit drei Jahren. Als Verleger kann ich Ihnen aber sagen: Die Industrie steht wirklich mitten in einem großen Wandel, mittlerweile verwenden wir die Crowdfunding-Plattform Kickstarter, um die Veröffentlichungen zu finanzieren. Für unsere “Choose-Your-Path”-Version von Hamlet hat fast 600.000 US-Dollar gesammelt.

Wie wird es mit Verlagen aus Deiner Sicht weitergehen?

Die Branche muss sich ändern. Wenn wir via Kickstarter Bücher finanzieren und dem Autor auch noch 75 Prozent der Einnahmen geben können, wieso sollten Autoren dann noch zu einem traditionellen Verlag gehen?

Glaubst Du, dass das Modell des Crowdfunding auch für eine Zeitung funktionieren kann?

Es gibt Beispiele, bei denen sich einzelne Journalisten finanzieren ließen, um eine bestimmte Story zu recherchieren. Das ist aber noch nicht wirklich abgehoben. Ich mag die Idee, aber ich weiß nicht, ob sich das für ein Medium umsetzen lässt. Individuelle Schreiber sind heute mehr wert als die Publikationen, für die sie schreiben. Früher hat man für die New York Times gearbeitet, weil sie eine respektierte Marke ist. Das hat sich verschoben: Heute haben diese Journalisten ihr Publikum auf Twitter, und sie wollen den Früchte ihrer Arbeit selbst ernten. Wenn Schreiber mehr Macht bekommen, weil sie ihr eigenes Publikum haben, dann müssten sie Wege finden können, Geld von diesem Publikum zu bekommen. Für Künstler funktioniert das.

Wo kann man für den Journalismus im Internet Geld holen?

Micropayments werden glaube ich niemals funktionieren. Jemanden zwei Cent für einen Artikel geben, ist viel zu mühsam, man muss die Kreditkarte rausholen oder sich irgendwo einen Account anlegen. Was interessanter ist, ist das Modell des Crowdfunding. Einige tausend Menschen könnten sagen: Es ist uns ein paar Dollar im Monat wert, dass dieser investigative Journalist für ein Jahr seine Arbeit machen kann. Ich glaube, dafür gibt es eine Markt, es gibt genug Leute, die das umsetzen könnten. Ich habe in einige Firmen investiert, die sich diesem Modell annehmen, aber es ist noch kein gelöstes Problem.

Für Musiker mag das funktionieren, aber für Journalisten? Bei einer Band bekommt man erwartbare Ergebnisse, ein investigativer Reporter kann leicht scheitern.

Das Interessante an der Kickstarter-Ökonomie ist, dass die Leute weniger wegen dem mitmachen, was sie bekommen, sondern vielmehr deswegen, weil sie an den Künstler glauben. Jemanden zehn Dollar im Jahr dafür zu geben, dass er lokalen, investigativen Journalismus für die Bürger macht, fühlt sich gut an.

Beim Verkauf von Reddit hast Du viel Geld gemacht, dass Du jetzt in andere Internet-Dienste steckst. Was müssen die haben, damit Du investierst?

Es ist ein Klischee, aber es sind die Gründer. Ich suche Leute, die mich inspirieren, die große Probleme lösen wollen. Das ist das ganze Rezept.

Als Investor musst Du Ausschau danach halten, was das nächste große Ding ist. Was kommt nach “Social” und “Mobile”?

Diese Sharing Economy, die Airbnb (Online-Marktplatz für Privatunterkünfte, Anm.) sexy gemacht hat, steht noch ganz am Anfang. Ich habe in eine ziemlich coole Firma namens FlightCar investiert, die bemerkt haben, dass auf Flughäfen viel Platz mit Parkplätzen verschwendet wird. Sie sagen: Was wäre, wenn man in San Francisco zum Flughafen fährt, das Auto an jemanden vermietet, der gerade ankommt, es nimmt und sauber wieder zurück bringt? Statt für das Parken zu zahlen, wird man dafür bezahlt, dass jemand das Auto wäscht und säubert. Ich dachte: Verdammte Scheiße, das könnte groß werden! Diese Dinge sind sehr spannend – sie machen zwar nichts technisch Brillantes, aber sie haben das richtige Timing und setzen die Idee richtig um.

Lebst Du die Sharing Economy selbst?

Für meine Buch-Tour durch Europa plane ich, ausschließlich bei Airbnb-Vermietern zu buchen. Warum auch nicht, man bekommt die persönliche Note und einen günstigeren Preis als für ein Hotel im selben Viertel.

Kommen wir zum Netzaktivismus: Du bist sehr aktiv im Kampf gegen Gesetze wie CISPA, die das Internet regulieren sollen. Bist Du optimistisch, dass das Internet alles zum Guten wenden wird?

Haha! Ich bin Amerikaner, natürlich bin ich optimistisch.

2012 gab es viel Aufmerksamkeit für die SOPA-Proteste, die Occupy-Wall-Street-Bewegung, Anonymous-Hacker. Doch die Aufmerksamkeit ist wieder abgeflaut. Warum?

Damals war das etwas Außergewöhnliches, weswegen es die Aufmerksamkeit aller bekam. Heute ist es nicht mehr so außergewöhnlich, und das ist ein gutes Zeichen. Innerhalb von nur drei Jahren haben wir einen Wandel in der Macht der Medien erlebt, kürzlich hat sogar jemand gesagt, dass Reddit das neue Mainstream-Medium ist. Wer früher Zugang zu den Radio- und TV-Stationen hatte, hat den medialen Diskurs bestimmt. Das passiert heute immer mehr über neue Distributions-Plattformen wie Reddit, Twitter und so weiter. Natürlich ist es viel offensichtlicher, wenn etwas auf der Titelseite der New York Times, aber es ist viel subtiler, wenn wir Dinge im Twitter-Stream oder dem Facebook-Feed sehen. Occupy Sandy, wo Aktivisten nach dem Hurrikan Hilfe via Internet koordinierten, ist vielleicht nicht auf den Titelseiten, aber es passiert trotzdem.

Social-Media-Nutzung kann sich auch ins Negative drehen. Auf der von Dir gegründeten Webseite Reddit fand im Zuge der Boston-Anschläge eine regelrechte Hexenjagd nach fälschlich Verdächtigten statt.

Das ist eine Herausforderung für alle Social-Media-Plattformen, egal ob Twitter, Facebook oder Reddit. Die Technologie ist agnostisch, und leider haben einige Menschen die Tendenz, diese negativen Dinge zu tun und eine Hexenjagd zu veranstalten. Diese Plattformen sind die Reflexionen der Menschen, die sie nutzen, und das ist Segen und Fluch zugleich. Die meisten Menschen sind gut, das Gros der Nutzer hat ja nützliche Dinge gepostet und haben Hilfsbedürftigen ihre Wohnungen angeboten. Was übrigens enttäuschend ist: Auch Zeitungen wie die New York Post haben das auf ihre Titelseiten gehoben, und das sind keine offenen Plattformen.

Viele junge Menschen auch in Österreich wollen ihre eigenen Ideen umsetzen, Firmen gründen. Wie hast Du es geschafft, Reddit auf den Weg zu bringen?

Als wir uns bei Y Combinator (Start-up-Investor aus San Francisco, Anm.) beworben haben, hatten wir eine andere Idee als Reddit, und wir sind abgelehnt worden. Am Weg nach Hause hat uns Paul Graham von Y Combinator angerufen und gesagt: “Wir mögen eure Idee nicht, aber wir mögen euch, wenn ihr die Idee ändert, seid ihr dabei.” Ursprünglich wollten wir einen mobilen Essensbestell-Dienst machen, aber damals war es noch zu früh dafür, es gab noch nicht viele Smartphones, wir hätten es SMS-basiert machen müssen. Dann haben wir mit Paul über Slashdot.org geredet, wo man die spannendsten Links bekommt, und wir hatten Erfahrungen mit einem College-Forum. Das haben wir kombiniert, und Paul sagte einfach: “Macht die Frontpage des Internet.”

Was hat den Erfolg von Reddit dann ausgemacht?

Was uns von Digg unterschieden hat, waren die Subreddits (Themen-Foren, die Nutzer einrichten können, Anm.). Steve hatte verdammt recht, als er vorschlug, die Subreddits zu erlauben. Jeder sollte sein eigenes Reddit machen können, so wie WordPress eine Plattform für Blogs ist. Das war sehr erfolgreich, ich meine, heute gibt es allein 80 verschiedene Foren für “My Little Pony”. Wir haben Jahre gefürchtet, dass Digg das kopiert, aber sie haben es nie getan.

Du bist einer der wichtigsten Persönlichkeiten der New Yorker Tech-Szene. Yahoo! hat den New Yorker Web-Dienst Tumblr für 1,1 Mrd. Dollar gekauft. Wird sich der Web-Dienst dadurch verändern?

Tumblr war weit davon entfernt, profitabel zu sein, deswegen war es ein smarter Schachzug von David (Karp, Tumblr-Gründer, Anm.). Ich hoffe es stimmt, dass Yahoo die Firma in Ruhe lässt und sie in New York weiter wachsen kann. YouTube ist ein gutes Beispiel dafür, wenn eine große Firma einen Web-Dienst kauft und ihn eigenständig belässt. Reddit ist auch so ein Beispiel, aber es gibt eigentlich nicht viele Fälle, wo den Übernahmekandidaten Spielraum gelassen wird. Yahoo hat leider keine gute Historie bei der Übernahme von kleineren Web-Firmen. Das ist der erste Milliarden-Deal einer Tech-Firma aus New York. Als Start-up-Zentrum hat New York jetzt einen weiteren Punkt auf der Liste abgehakt.

Was bedeutet der Tumblr-Kauf für die Metropole als Technologie-Standort?

Investoren gehen dort hin, wo die Start-ups sind. Der Tumblr-Deal wird jetzt viele Gründer dazu inspirieren, sich in New York anzusiedeln. Es gibt schon jetzt ein Dutzend andere Internet-Firmen, die das nächste Tumblr sein wollen. Außerdem gibt es jetzt einige Leute bei Tumblr, die einen Haufen Geld haben, die es in die New Yorker Tech-Community reinvestieren können. Es ist eine Riesensache für New York.

Aus New York kommen immer mehr große Web-Dienste, etwa Fab, Foursquare, Tumblr, MakerBot, BuzzFeed oder Etsy. Was unterschiedet den Big Apple vom Silicon Valley?

Jede Start-up-Community sollte von den lokalen Vorteilen profitieren. New York ist natürlich stark bei Medien, aber da ist mehr als das. An der Westküste denkt man über die Monetarisierung später nach und baut zuerst ein Produkt, dass die Welt verändern kann. Hier liegt der Fokus stärker auf dem Business-Modell. Auch die Lebenskosten spielen eine Rolle. Schau dir die Mieten in San Francisco oder Palo Alto an, da steigen die Preise dramatisch. Ich habe 2009 und 2010 in The Mission in San Francisco gelebt, und das Apartment dort kostet heute das Doppelte. In New York kann man ums selbe Geld schön leben.

Was ist mit Brooklyn, wo Du herkommst – entwickelt sich das zum Start-up-Viertel New Yorks?

Ich bin aus Brooklyn, aber realistischerweise muss man sagen, dass es immer noch Manhattan ist. Das Gros der Tech-Szene ist zwischen dem Flatiron Building und North Tribeca angesiedelt. Aber viele junge Tech-Leute leben im Norden Brooklyns, Dumbo (Stadtteil, Anm.) etwa entwickelt sich zu so einem Zentrum.

Werden New Yorks Tech-Firmen einmal in der Liga mit Google, Apple und Facebook spielen?

Kickstarter (Crowdfunding-Plattform, Anm.) und Etsy (Online-Marktplatz für Selbstgemachtes, Anm.) sind beide revolutionäre Web-Firmen, die funktionierende Geschäftsmodelle haben – sie verdienen Geld. Ich kann mir vorstellen, dass eine der beiden zu einem New Yorker Titan aufwächst – und nebenbei bemerkt, beide sind in Brooklyn daheim. Aber insgesamt ist New York noch ganz am Anfang. Das Silicon Valley konnte über Generationen wachsen, es gibt dort schon lange Nerds, die reich werden und in andere Nerds investieren, die dann reich werden und in noch mehr Nerds investieren. Das macht das Ökosystem dort aus. Das Gleiche kann jetzt in New York in einem viel kürzeren Zeitfenster passieren – das Leben hier ist günstiger, Webseiten sind schnell gemacht, das Hosting ist günstig. New York steht erst am Anfang.

Dein Motto lautet “Making the World suck less”. Hast Du das geschafft?

Ein kleines bisschen vielleicht. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist natürlich ein ziemliches Klischee. Als ich das in der Schule mal gesagt habe, haben alle gelacht. Wir sind so indoktriniert, dass das nicht funktioniert, und ich wünsche mir, dass sich das ins Gegenteil kehrt und die Leute endlich erkennen, wie viel Potenzial im Internet steckt.

Fotocredits: Jakob Steinschaden

Snowden-Kontaktmann Jacob Appelbaum, © Jakob Steinschaden

Snowden-Kontaktmann Jacob Appelbaum, © Jakob Steinschaden WikiLeaks-Anwältin Sarah Harrison, © Jakob Steinschaden

WikiLeaks-Anwältin Sarah Harrison, © Jakob Steinschaden Ex-MI5-Mitarbeiterin Annie Machon, © Jakob Steinschaden

Ex-MI5-Mitarbeiterin Annie Machon, © Jakob Steinschaden

„Breaking-Bad“-Sticker in der Messaging-App Path

„Breaking-Bad“-Sticker in der Messaging-App Path

Hans Hansmann, Österreichs Vorzeige-Business-Angel

Hans Hansmann, Österreichs Vorzeige-Business-Angel

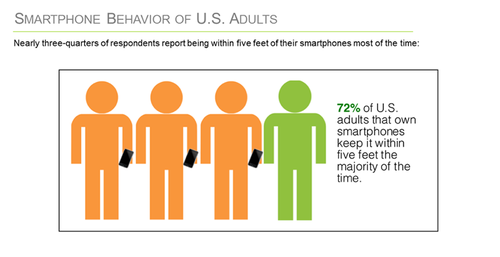

„Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die Verbundenheit zum mobilen Rechner mittlerweile eine Intensität erreicht, hat die man vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte”, sagt Karin Hammer, Inhaberin der Digital-Agentur

„Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die Verbundenheit zum mobilen Rechner mittlerweile eine Intensität erreicht, hat die man vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte”, sagt Karin Hammer, Inhaberin der Digital-Agentur