Das Nokia Lumia 930 – das wohl letzte Smartphone, das auch den Namen Nokia trägt. © Jakob Steinschaden

Wenn man, so wie ich neuerdings, ein Windows Phone auf den Tisch knallt, dann reagieren die meisten Leute erst mal skeptisch. Weder iPhone noch Android-Handy, sieht das Betriebssystem mit seinen bunten Kacheln sehr anders als der Rest aus. Dass die Menschen Windows Phone oft gar nicht kennen, ist kein Wunder: Laut Marktforscher IDC kommt die Microsoft-Software 2014 weltweit lediglich auf einen Marktanteil von 3,5 Prozent.

Ob man mit dem Kauf eines Windows Phone wie dem Nokia Lumia 930 eine gute Wahl trifft? Nun, die Hardware (Gehäuse, Bildschirm, Kamera, Prozessor) lässt kaum Wünsche offen und kann mit den Flaggschiffen konkurrierender Hersteller wie Samsung, LG oder HTC durchaus mithalten. Problematisch wird es bei der Auswahl der Apps, also jener Software, die ein Smartphone erst so richtig zum Smartphone machen. Die Auswahl im Windows Phone Store ist zwar auf 300.000 gewachsen, doch wichtige Internet-Dienste bzw. Anwendungen wie feedly, Dropbox, Firefox, Airbnb, YouTube, Gmail, Google Maps, Soundcloud oder Pocket bieten keine eigenen Windows-Apps. Ein weiteres Problem: iPhone und Android bekommen oft die App-Updates zuerst, weswegen man auf Windows Phone etwa noch alte Versionen von Twitter, Spotify oder Instagram nutzen muss.

Windows Phone muss man aber auch zugute halten, dass man aus dem Betriebssystem viel herausholen kann, wenn man die richtigen Kniffe kennt. Hier die 25 besten Tipps und Tricks im Überblick:

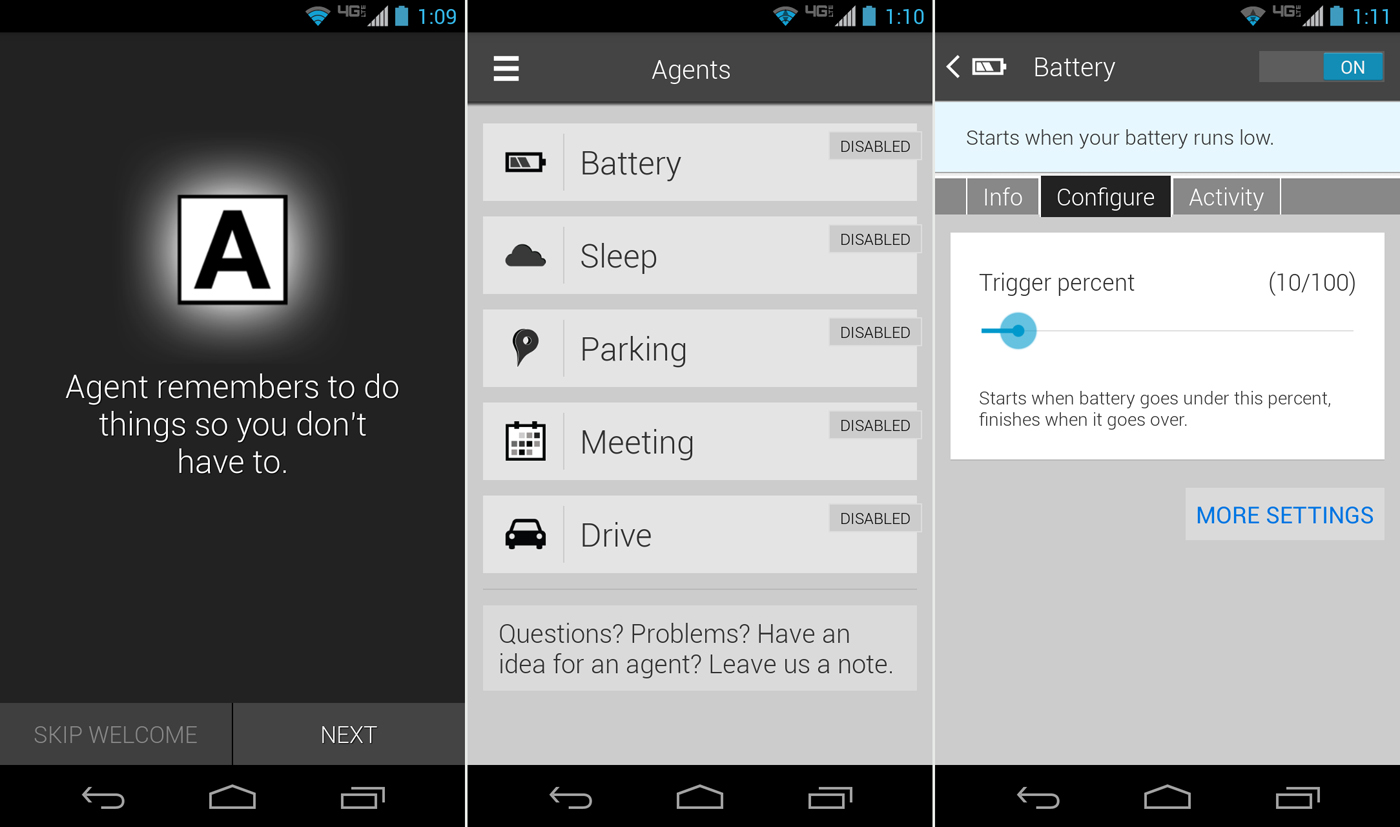

1. Den Energiesparmodus richtig einsetzen

Der Stromsparmodus sorgt dafür, dass bei niedrigem Akkustand möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das bedeutet auch, dass Apps, die normalerweise im Hintergrund Daten laden, abgedreht werden. Wer dennoch will, dass einige wichtige Apps (z.B. Twitter, WhatsApp) selbst im Stromsparmodus (erkennbar am Schild-Symbol oben rechts bei der Anzeige für den Akkustand) im Hintergrund laufen, kann das in den “Einstellungen” -> “Stromsparmodus” -> “Nutzung” -> “Alle Apps anzeigen” manangen: Mit einem Klick auf die entsprechende App kommt man zu der Option “Ausführung dieser App im Hintergrund bei eingeschaltetem Stromsparmodus zulassen”.

2. Sprachsteuerung freischalten

Das iPhone hat Siri, Android hat Google Now – und Windows Phone hat Cortana. Der Sprachassistent ist ab Windows Phone 8.1 installiert, derzeit aber nur in den USA aktiviert. Wer Cortana auch in Deutschland nach dem Wetter oder Suchbegriffen fragen will, installiert sich unter “Einstellungen” -> “System” -> “Sprache” -> ”English (United States)”, stellt damit das Betriebssystem auf US-Englisch um und findet dann die Cortana-App nach einem Neustart in der App-Liste.

3. Unified Mailbox

Wer mehrere Mail-Accounts (privat, Arbeit, etc.) in einer App zusammenfließen lassen will, der kann sie in einer App zusammenlegen. Dazu tippt man auf eine eingerichtete Mailbox, unten auf die drei Pünktchen für weitere Optionen und dann auf “Verknüpfte Posteingänge” und kann so Mail-Accounts zu einer Inbox fusionieren.

4. Wischtastatur einschalten

Windows Phone 8.1 bietet die Möglichkeit, die so genannte “Word Flow”-Tastatur zu aktivieren. Ähnlich wie bei den Android-Tastatur-Apps Swype oder SwiftKey kann man dann von Buchstabe zu Buchstabe wischen, um Wörter schneller zu schreiben, Tippfehler korrigieren zu lassen oder Wortvorschläge zu erhalten. Dazu geht man in die “Einstellungen” -> “System” -> “Tastatur”, sucht sich die gewünschte Tastatur aus (z.B. “Deutsch”) und setzt das Häkchen bei der Option “Beim Wischen über Buchstaben Text eingeben”.

5. Karten offline speichern

Sehr praktisch im Ausland sind Offline-Karten, um etwa ohne Funkverbindung im Mietauto navigieren zu können. In der App “Karten” findet sich unter den drei Pünktchen die Option “Einstellungen” und dort der Punkt “Karten herunterladen”. Ein Klick auf das Plus-Symbol führt zu einer Auswahl der Kontinente, von denen man zum gewünschten Land bzw. Region (z.B. Toskana”) gelangt – die kann man dann offline speichern. Den Download des Kartenmaterials sollte man bei WLAN-Verbindung und VOR Reiseantritt vornehmen, um sein 3G-Datenvolumen bzw. Roaming nicht zu strapazieren.

6. Multitasking nutzen

Um zwischen vielen aktiven Apps schnell wechseln zu können, drückt man etwas länger auf die “←”-Taste links unten unter dem Display, die jedes Windows-Phone hat. So gelangt man zu einer Ansicht, die offene Apps von links nach rechts präsentiert. Hier kann man die gewünschte App anwählen und auf Wunsch auch mit einem Tipper auf das kleine “x”-Symbol rechts oben schließen.

7. Umdrehen zum lautlos stellen

Eine nette Funktion für Besprechungen: Man kann ein Windows Phone einfach mit dem Display nach unten auf den Tisch legen, um es lautlos zu stellen. Die Option dazu findet sich unter “Einstellungen” -> “Audio” -> “Verbesserungen”, dann das Häkchen bei ”Umdrehen, um lautlos zu stellen”.

8. Doppeltipper zum Aufwecken

Auch sehr cool: Man kann ein Windows Phone mit einem Doppeltipper aufs Display aufwecken und muss dann nicht mehr den Power-Knopf drücken. Die Funktion aktiviert man unter “Einstellungen” -> “Berührung” und dann den Schalter bei “Doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um Ihr Handy aufzuwecken” aufdrehen.

9. SMS im Auto vorlesen lassen

Wer sein Windows Phone im Auto per Bluetooth koppeln kann, der kann sich dann auch eingehende SMS vorlesen lassen. Das klingt zwar manchmal recht lustig, aber dafür muss man am Steuer nicht zum Gerät greifen. Die Funktion findet sich unter “Einstellungen” -> “Spracherkennung” -> “Eingehende Nachrichten vorlesen” -> “Bluetooth”. Achtung: Wer sein Smartphone zuhause z.B. per Bluetooth mit der Stereoanlage koppelt, dem droht, das eingehende SMS dann über die Boxen allen Anwesenden vorgelesen werden. Die Funktion ist also mit Vorsicht zu genießen.

10. Werbe-Cookie abdrehen

Damit Werber auf Webseiten oder in Apps personalisierte Reklame schalten können, gibt es ein so genanntes Werbe-Cookie, das das Windows Phone und damit seinen Besitzer z.B. bei Besuch einer Webseite identifiziert. Wer sich nicht damit tracken lassen will, schaltet das Cookie unter “Einstellungen” -> “WerbeID” aus.

11. Im Privat-Modus surfen

Wer ein Windows Phone benutzt, hat zwar keine Möglichkeit, mit Googles Chrome, Mozillas Firefox oder Apples Safari zu surfen – doch der vorinstallierte Internet Explorer ist auch ganz brauchbar. Er bietet unter anderem die Möglichkeit, im Privat-Modus zu surfen – dann speichert der IE keine Daten über die Sitzung (z.B. Cookies, URLs, Verlauf). Eine so genannte “InPrivate-Registerkarte” startet man, indem man unten links im Browser auf das Papierblatt-Symbol klickt und dann unter den drei Pünktchen eine “neue InPrivate-Registerkarte” öffnet. Achtung: Mit anonymen Surfen à la TOR hat der Privat-Modus nichts zu tun – Webseiten und Internet-Anbieter werden trotzdem die IP-Adresse übermittelt bekommen.

12. Anruf mit SMS beantworten

Wenn man mal einen Anruf nicht entgegen nehmen kann oder will, kann man diesen mit einer vorgeschriebenen SMS (z.B. “Kann gerade nicht. Rufe zurück.”) beantworten. Die Funktion findet sich in der “Telefon”-App unter den drei Pünktchen, dann “Einstellungen”, “SMS-Antwort”. Unter “Antworten bearbeiten” kann man bis zu vier verschiedene Texte speichern, die man dem Anrufer zusenden kann.

13. Position per SMS senden

Wie bei WhatsApp oder anderen Messaging-Apps kann man mit Windows Phone seine aktuelle Position auch via SMS versenden. Dazu klickt man beim SMS-Schreiben auf die Büroklammer und dann “Meine Position”. Der Empfänger erhält dann einen Link in einer SMS, der ihm zu einer Positionsanzeige auf Bing Maps führt.

14. Songs erkennen

Windows Phone hat die von Apps wie Shazam oder Soundhound bekannte Songerkennung bereits integriert. Dazu tippt man auf die Lupe-Taste unten rechts und dann auf das Musik-Symbol. Die Musikquelle muss laut genug sein, damit sie das Smartphone aufnehmen und mit dem Microsoft-Servern abgleichen kann. Live-Musik oder gesummte Melodien funktionieren noch nicht.

15. QR-Code scannen

Wer einen der nicht unbedingt hübschen QR-Codes auf Plakaten, Flyern etc. scannen will, braucht bei Windows Phone keine Extra-App dafür. Stattdessen tippt man unten rechts auf die Lupe-Taste und dann auf das Auge-Symbol – und schon kann man per Kamera einen QR-Code scannen lassen.

16. Handy finden und sperren

Wer sein Smartphone einmal verlegt, komplett verliert oder es gar gestohlen wird, kann sich unter WindowsPhone.com mit seinem Microsoft-Account (z.B. die Outlook-eMail-Adresse) einloggen und von dort das Handy klingeln lassen, es sperren oder im äußersten Notfall aus der Ferne löschen. Notwendig ist vorher einmal der Besuch der Seite, um das Handy dafür einzurichten. Im Test funktionierte die genaue Ortung bei mir leider nicht immer.

17. Kurzbefehle in den Benachrichtigungen

Wer den Rollbalken für die Benachrichtigungen mit einer Wischgeste von oben nach unten aufzieht, sieht vier Kurzbefehle (z.B. für WLAN, Bluetooth, Flugmodus). Diese vier Schnelltasten kann man personalisieren, und zwar unter “Einstellungen” -> “Benachrichtigungen” -> “Schnelle Aktionen wählen”. Hier kann man zwischen zehn Schnellfunktionen (u.a. Ortung, Kamera, VPN, Rotationssperre, Internetfreigabe) wählen.

18. Datenlimit festlegen

Nicht unklug, wenn man ständig über das im eigenen Handy-Vertrag inkludierte Datenvolumen kommt und dann mehr zahlen muss. Unter “Einstellungen” -> “Datenoptimierung” kann man ein Limit festlegen – z.B. 1 GB pro Monat. Das Smartphone geht nach erreichtem Volumen nicht mehr via Mobilfunk online.

19. Nummern und SMS blockieren

Wer sich von einem Anrufer bzw. SMS-Schreiber belästigt fühlt, kann die entsprechende Nummer auf eine schwarze Liste setzen. Die Option findet sich unter “Einstellungen” -> “Anruf- und SMS-Filter”. Wer sich informieren lassen will, wie oft blockierte Anrufe und SMS eingegangen sind, geht in der Einstellung auf “Erweitert” und aktiviert “App-Live Tile”. Dann zeigt eine Kachel auf der Startseite an, wie viele blockierte Anrufe und SMS eingegangen sind.

20. Deeplinks auf die Startseite pinnen

Wer etwa einen Kontakt aus dem Adressbuch, ein bestimmtes Spiel, eine Webseite, eine Kartenposition oder eine Wiedergabeliste aus der Musik-App oft braucht, muss nicht immer in die entsprechende App springen. Mit den Nadel-Symbol, das in vielen Apps unten eingeblendet ist, kann man sich die Inhalte direkt auf die Startseite wie eine App pinnen und dann immer wieder direkt anwählen.

21. Apps aus ausländischen Stores laden

Manche Apps wie etwa Netflix, LinkedIn, Flixster oder WeChat gibt es nicht im österreichischen Windows Phone Store. Um sie trotzdem aufs Gerät laden zu können, stellt man unter “Einstellungen” -> “Region” -> “Land/Region” auf z.B. “Vereinigte Staaten” um. Dann bekommt man nach einem Neustart des Smartphones Zugriff auf den App Store des jeweiligen Landes, kann die gewünschte App installieren und dann wieder auf das eigene Land zurückwechseln.

22. Kamera im Standby-Modus schnell starten

Windows Phones haben standardmäßig einen eigenen Auslöser für die Kamera. Mit diesem kann man schnell auf die Cam zugreifen, auch wenn das Display abgedreht und/oder das Handy gesperrt ist. Die Funktion aktiviert man unter “Einstellungen” -> “Anwendungen” -> “Fotos & Kamera” und dann das Häkchen bei “Handy durch Drücken und Halten der Kamerataste aktivieren”. Dann empfiehlt sich übrigens auch, das Häkchen bei “Versehentliches Starten der Kamera bei gesperrtem Handy vermeiden”.

23. Google- und Apple-Kontakte importieren

Wer von einem Android oder iPhone zu Windows Phone wechselt, hat seine Kontaktdaten wahrscheinlich nicht auf der SIM-Karte, sondern bei Google oder in der iCloud liegen. Diese kann man unter “Einstellungen” -> “Anwendungen” -> “Kontakte” -> “Kontakte hinzufügen” -> “Konto hinzufügen” importieren.

24. Screenshot machen

Ja, das können iPhone und Android natürlich auch, aber auch am Windows Phone kommt man früher oder später in die Verlegenheit, ein Bildschirmfoto machen zu wollen. Dann drückt man auf den Power- und den Lauter-Knopf und findet den Screenshot in einem gleichnamigen Ordner unter “Fotos”.

25. Handy zum WLAN-Hotspot machen

Diese auch von anderen Smartphones bekannte Funktion heißt bei Windows Phone “Internetfreigabe” und findet sich in den Einstellungen. Damit lässt sich die Mobilfunkverbindung für die Internetnutzung mit anderen Geräten (z.B. Tablet, Notebook) teilen. Ratsam ist, den so entstehenden Hotspot möglichst unverräterisch zu nennen und mit einem sicheren Passwort abzusichern.

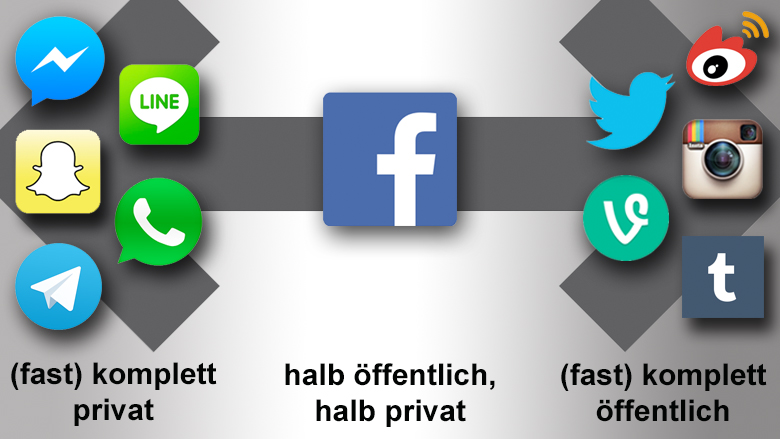

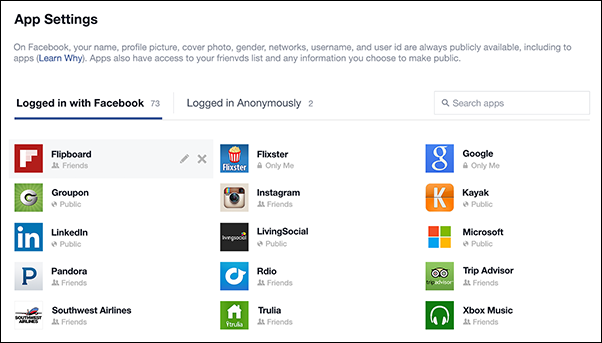

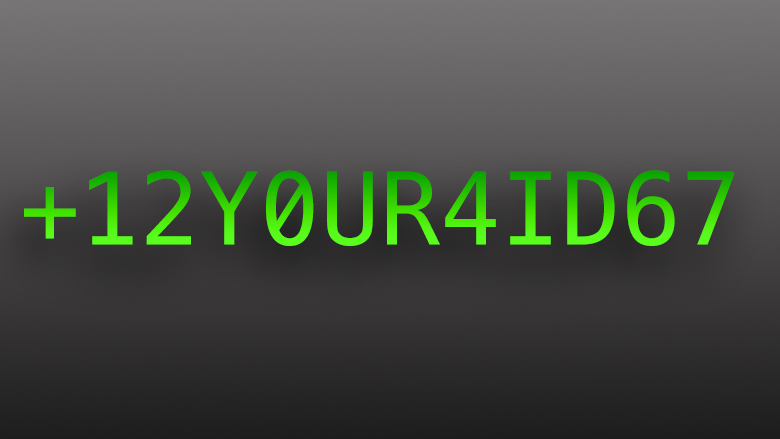

Der Witz an der Geschichte ist, dass diese und viele andere Dienste dem User den Login via E-Mail-Adresse ersparen können, nicht aber die Anbieter dieser Social-ID-Systeme. Facebook, Google, Twitter – Accounts dort bekommt man nur mit einer E-Mail. Denn irgendwie müssen sie den User ja eindeutig identifizieren, weswegen man ein Willkommen-Mail mit Bestätigungs-Link zugesendet bekommt. Richtig verrückt wird die Sache, wenn man sich überlegt, wie viele hunderte Millionen Nutzer bei Facebook mit einer Gmail-Adresse angemeldet sein müssen. Facebook muss das ein Dorn im Auge sein: Denn das Social Network verschickt täglich Millionen Benachrichtigungs-E-Mails an Gmail-Nutzer, und Google (Facebooks größter Konkurrent am digitalen Werbemarkt) kann diese Mails dann auch noch mit Werbung veredeln.

Der Witz an der Geschichte ist, dass diese und viele andere Dienste dem User den Login via E-Mail-Adresse ersparen können, nicht aber die Anbieter dieser Social-ID-Systeme. Facebook, Google, Twitter – Accounts dort bekommt man nur mit einer E-Mail. Denn irgendwie müssen sie den User ja eindeutig identifizieren, weswegen man ein Willkommen-Mail mit Bestätigungs-Link zugesendet bekommt. Richtig verrückt wird die Sache, wenn man sich überlegt, wie viele hunderte Millionen Nutzer bei Facebook mit einer Gmail-Adresse angemeldet sein müssen. Facebook muss das ein Dorn im Auge sein: Denn das Social Network verschickt täglich Millionen Benachrichtigungs-E-Mails an Gmail-Nutzer, und Google (Facebooks größter Konkurrent am digitalen Werbemarkt) kann diese Mails dann auch noch mit Werbung veredeln.